Brassard de presse par Jean-Yves Cance (décembre 2020)

En 1967, la Préfecture de Police de Paris, délivre un brassard de presse destiné aux journalistes mais également utilisé par les fonctionnaires officiers de presse pour faciliter le travail des journalistes lors des manifestations et d’assurer leur sécurité en servant d’intermédiaire avec les organes de police.

Ce brassard a été supprimé en 1971.

Il y avait en parallèle un brassard distribué par différents organes de presse ou associations, sur fond bleu et lettres blanches, qui fût diffusé de 1967 à 1980.

A la fin de l’année 1980, suite à une manifestation s’étant déroulée en juin à Paris où des photographes ont été blessés, un nouveau brassard de presse nominatif est créé à la demande de l’Union nationale des syndicats de journalistes (UNSJ) et délivré exclusivement par la Commission de la Carte d'Identité des Journalistes Professionnels (CCIJP).

Celui-ci est toujours d’actualité.

Le brassard présenté ici est celui délivré par la Préfecture de Police de Paris de 1967 à 1971. Afin de pouvoir circuler encore plus librement, il était possible d’apposer sur le pare brise à l’intérieur du véhicule, une cocarde « PRESSE ».

En tant que collectionneur d’appareils photos, j’ai toujours aimé leur associer les accessoires, et lorsqu’un ami m’a proposé de me donner son brassard de presse j’ai sauté sur l’occasion !!! Il a couvert tous les évènements de mai 68 avec ce précieux sésame et plein d’autres manifestations. L’écouter me raconter cette période avec des moments difficiles pour tous les acteurs de cette profession, mais si prolifique en photographies, est toujours un très grand plaisir.

En tant que collectionneur d’appareils photos, j’ai toujours aimé leur associer les accessoires, et lorsqu’un ami m’a proposé de me donner son brassard de presse j’ai sauté sur l’occasion !!! Il a couvert tous les évènements de mai 68 avec ce précieux sésame et plein d’autres manifestations. L’écouter me raconter cette période avec des moments difficiles pour tous les acteurs de cette profession, mais si prolifique en photographies, est toujours un très grand plaisir.

J’en profite pour vous conseiller la lecture du livre « Mai 68 : l'histoire en photos de Göksin Sipahioglu », qui regroupe de superbes photos de ces évènements.

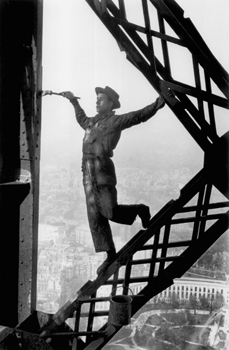

J’ai toujours été fasciné par les reporters et le travail qu’ils réalisent parfois même au péril de leur vie. Malgré les signes de reconnaissance que sont les brassards, casquettes, gilets et cartes de presse, il y a malheureusement de nombreuses victimes au sein de cette noble profession.

Aussi pouvoir présenter cet accessoire dans une rubrique de ce site me parait tout à fait justifié car étant entièrement associé à l’appareil photo.

Les Chasseurs d'Images (2012)

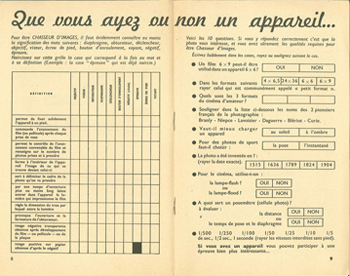

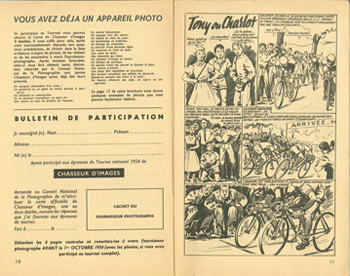

Le Conseil National de la photographie et du cinéma substandard édita en 1953/54 ce petit document, sous la forme d'"illustré" afin de promouvoir la photographie.

Il était distibué gratuitement aux jeunes gens par les vendeurs d'appareils photo.

Celui-ci le fut par Photo-Hall.

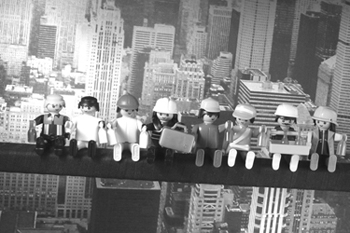

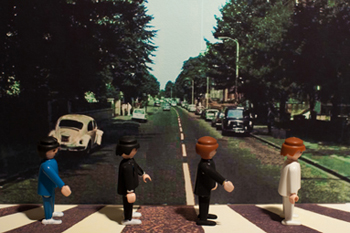

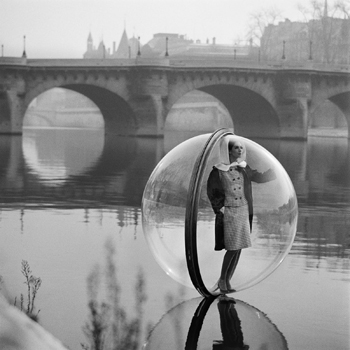

L'Histoire de la photographie vue par les Playmobil (2012)

Réglement

Le site et l’association SASFCA organisent un concours exceptionnel doté d’un lot tout aussi exceptionnel puisqu’il s’agit d’un Kit de prise de vue comprenant une tente et deux éclairages lumière du jour sur pied (valeur environ 150 euros). C'est un kit identique à celui qui me sert au prise de vue. L'envoi du kit au gagnant sera pris en charge par l'association jusqu'à concurrence du coût de l'envoi en France métropolitaine. Il pourra être demandé une participation aux frais au vainqueur, si l'adresse d'expédition ne se trouve pas en France métropolitaine.

Le site et l’association SASFCA organisent un concours exceptionnel doté d’un lot tout aussi exceptionnel puisqu’il s’agit d’un Kit de prise de vue comprenant une tente et deux éclairages lumière du jour sur pied (valeur environ 150 euros). C'est un kit identique à celui qui me sert au prise de vue. L'envoi du kit au gagnant sera pris en charge par l'association jusqu'à concurrence du coût de l'envoi en France métropolitaine. Il pourra être demandé une participation aux frais au vainqueur, si l'adresse d'expédition ne se trouve pas en France métropolitaine.

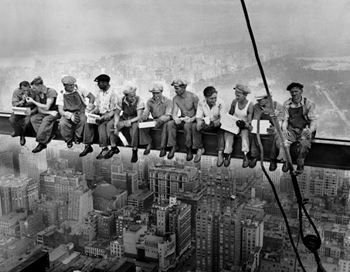

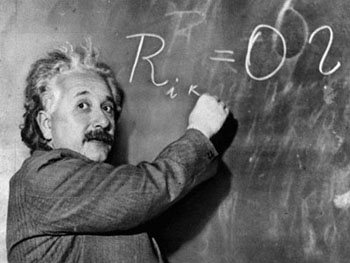

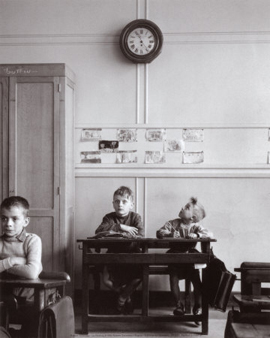

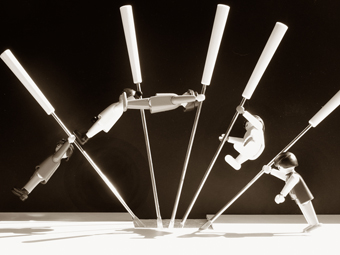

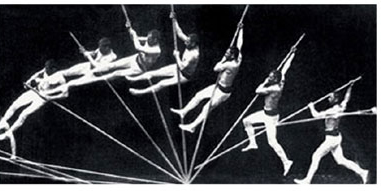

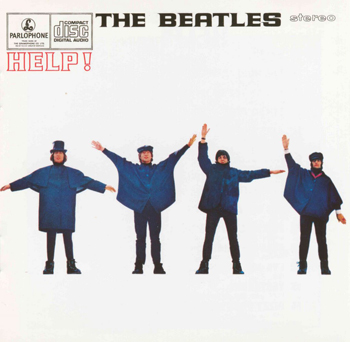

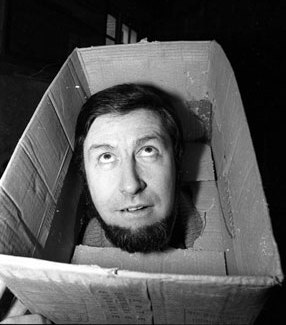

Les participants devront proposer des photos de diorama (http://fr.wikipedia.org/wiki/Diorama) de leur réalisation dont tous les personnages humains seront des Playmobil. Chaque participant pourra soumettre plusieurs dioramas (8 maxi) représentant des évènements différents. IL est inutile de laisser un message sur le forum en disant "je me réserve tel ou tel évènement". Il n'y a pas de réservation possible. Le meilleur moyen est de proposer votre photo le plus rapidement possible.

Le décor et les accessoires des dioramas pourront être d’origine Playmobil ou pas. Les assemblages, collages et autres systèmes D sont autorisés. Les traitements informatiques (assemblage, détourage, coloriage, effet maquette etc ...) à l'exception du passage en noir et blanc ou en sépia, ne sont pas autorisés. Ce n'est pas le niveau d'utilisation de Photoshop qui importe.

Les personnages Playmobil peuvent subir des transformations, mais doivent rester reconnaissables comme étant des Playmobil. (si vous voulez jouer à la poupée, vous pouvez les habiller)

Les photos soumises au concours devront être en haute-définition, au format jpeg. Elles me seront envoyées par mail.

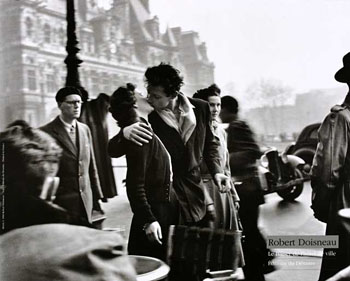

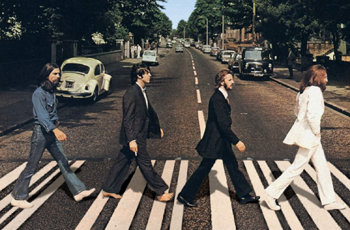

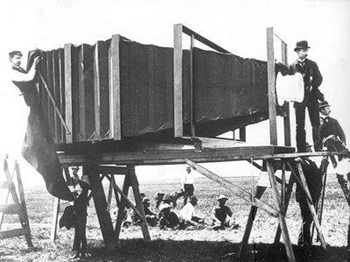

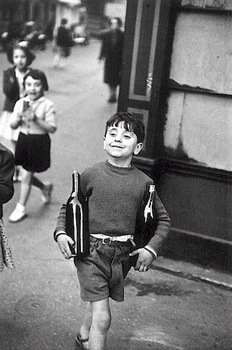

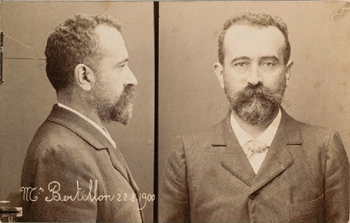

Les dioramas (pas de taille imposée) devront impérativement représenter un évènement marquant de l’histoire de la photographie, d’un point de vue technique ou artistique ou bien une photo célèbre. Cet évènement devra pouvoir être identifié par le jury, sans que l'auteur ait besoin de commenter ou de titrer sa photo. Les scènes de la vie quotidienne (par exemple : photo de mariage) ne sont pas éligibles.

L’originalité du diorama, la qualité de la représentation de l’évènement seront les critères principaux. La qualité des photos sera appréciée. Il est toutefois autorisé de se faire aider par un tiers pour la prise de vue.

Les photos soumises resteront à la disposition du site, qui les utilisera pour en faire une nouvelle rubrique sur l'histoire de la photo avec Playmobil.

La date limite d’envoi des photos est le 21 décembre 2012 à minuit heure de Paris (comme ça si c'est vraiment la fin du monde, on économisera un kit studio). Les propositions peuvent être envoyées au fur et à mesure de leur disponibilité, mais une proposition mise en ligne ne pourra plus être corrigée par son auteur.

Les participants devront être inscrits au forum du site.

Le jury sera constitué des membres inscrits au forum. Ils seront sollicités par un sondage pour désigner la meilleure proposition.

Pourquoi les Playmobil ? Ils ont un air débile, avec un sourire figé. Ils sont raides et à part pour faire la Hola, leurs bras ne servent pas à grand chose. Mais ils peuvent être facilement trouvés dans les vide-greniers ou sur Ebay. Toutefois la date d’envoi est assez lointaine afin de laisser le temps à chacun de chercher, de trouver ces petits personnages et de les mettre en scène.

Les participations et résultats

Le concours 2012 est remporté par Isabelle Cosson, pour la proposition : 1839 Arago annoncant à l'Académie des Sciences l'invention du

Daguerréotype

Les propositions et les originaux ou la source d'inspiration (cliquez sur les photos)

History of Photography by Popular Photography par Sylvain Halgand (2009)

La revue américaine "Popular Photography" publia de 1938 à 1940 une histoire de la photographie, humoristique et illustrée par Sagendorf, futur dessinateur de Popeye.

Chaque planche correspond à un numéro de la revue.

|

|

|

|

|  |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Les appareils de photographie sous-marine par Gérard Loridon (2005)

Monsieur Loridon est entré en contact

avec moi au sujet d'un de ses anciens appareils photo : le Eljy, dont

l'encombrement réduit était particulièrement intéressant

lors de la pratique du scoutisme, dans les années 50. De fil en

aiguille, j'ai découvert un Monsieur très intéressant

et très gentil. Il accepte aujourd'hui de nous faire partager son

intéret pour l'histoire de la plongée et plus particulièrement

pour celle de la photographie sous-marine. Et en la matière, Monsieur

Loridon sait de quoi il parle. Car si aujourd'hui, à près

de 70 printemps, Monsieur Loridon s'est éloigné physiquement

(mais certainement pas affectivement) de la mer et de la plongée,

toute sa carrière professionnelle s'est faite au bord (et surtout

dessous) de l'eau, qu'elle soit douce ou salée.

M. Loridon est ancien plongeur sous-marin et

scaphandrier. Il fut le fondateur du musée de Frédéric

Dumas ( Tour Romane 83110 Sanary s/mer. Entrée libre les week-end

et durant les vacances scolaires).

M. Loridon nous présente

les photos de quelques appareils photo utilisés pour pratiquer

la photo sous-marine et un article sur l'ancètre de l'appareil

sub-aquatique. Ces appareils sont visibles au musée Frédéric

Dumas, sauf indication contraire.

|

|

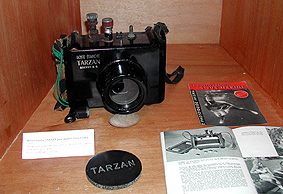

| Le FObeuchat est le premier boîtier mis au point par mon ami Georges Beuchat en 1947, dedans, on y mettait le FOCA. Il avait choisi comme marque TARZAN, car dans l'après-guerre, tout ce qui était américain était un don du ciel...cela a bien changé depuis. Aussi, il eut par la suite des problèmes avec la MGM, producteur des films "Tarzan l'homme singe" dont gamin, nous étions friands ! |

Le FOCA+Scaph, toujours de Georges Beuchat, est venu ensuite et est nettement amélioré. Il possède un hublot Ivanoff, pour corriger le 1/3 supplémentaire s/m |

|

|

| Foca Standard (1953-1962). Coll. privée | Le Stevens du nom de son auteur, un célèbre photographe s/m, c'est une poche en plastique dans laquelle était fixé un appareil photo, de n'importe quelle marque, On agissait sur les commandes avec le gant inclus.. |

|

|

Le Royflex devait aller dans le boîtier Rolleimarin de Hans HASS |

Boîtier pour camera Kodak M8 (1962). Coll. privée |

|

|

| Calypsophot. Coll. privée. |

Le " Détective " fut certainement le premier ou l'un des premiers appareils de photographies sous-marines...

C'est dans le livre " 100 ans de photographie sous-marine" de Steven WEINBERG, Philippe Louis Joseph DOGUE, John NEUSCHWANDER paru en chez Alain SCHROTTER Editions que l'on peut relever au Chapitre 2 "Les Pionniers", l'œuvre de Louis BOUTAN et Joseph DAVID, à la fin du 19ème siècle. Si Louis Boutan est un scientifique reconnu, son collaborateur Joseph David n'en est pas moins un mécanicien, hors pair, issu de la Marine Nationale.

Cette collaboration va être fructueuse et va donner au monde sous-marin ses premiers clichés de qualité.

Il serait trop long de faire connaître ici les déboires et succès de cette équipe de chercheurs dynamiques et il vaut mieux pour cela se reporter à l'ouvrage, très complet, décrit plus haut.

Au sujet des " Détective " parfaitement décrits et visibles sur le site de Mr Sylvain Halgand, relevons simplement que c'est en 1892 que Louis Boutan utilisa cet appareil dans un caisson étanche pour obtenir des images subaquatiques.

Il fait faire les plans de ce boîtier par son frère Auguste, ingénieur.

La construction est exécutée par la firme Alvergniat de Paris.

Son utilisation ne sera pas facile ni sans avatars pour un caisson comprenant plusieurs commandes à une époque ou le joint thorique était encore dans les limbes.

Mais comme le cite Louis Boutan, son collègue David remédiera à tous ces problèmes.

Louis Boutan effectuera des vues d'une grande qualité pour l'époque avec, néanmoins des temps de pose de 10 à 30 minutes, a une profondeur de 11 mètres à Banyuls ( Pyrénées Orientales).

Le Scaphandre autonome n'existant pas, il utilisait un scaphandre lourd, à casque. Pour qui connaît ce type d'équipement, cela ne devait pas faciliter la tâche de ce scientifique volontaire, mais peu formé à cette discipline.

Par la suite ces deux pionniers firent des progrès en la matière et inventèrent aussi un flash sous-marin.

Une Exposition " Art Bleu " organisée l'an dernier par le Musée de la Plongée, dédié à Frédéric DUMAS, nous fit découvrir le matériel de Louis Boutan et Joseph David sous la forme d'une excellente copie réalisée par Steven WEINBERG. Cet ensemble est toujours visible au Musée.

Monsieur Weinberg n'a pu être joint pour lui demander l'autorisation de diffuser la photographie ci-dessus. S'il désire un retrait qu'il nous en fasse part, nous retirerons cette photographie dans les plus brefs délais.

Expédition polaire française au Scoresby Sund (1932-33) (2005)

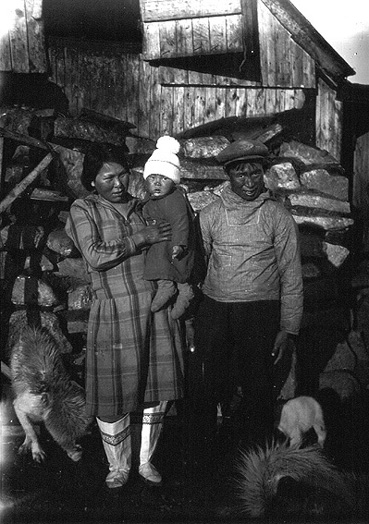

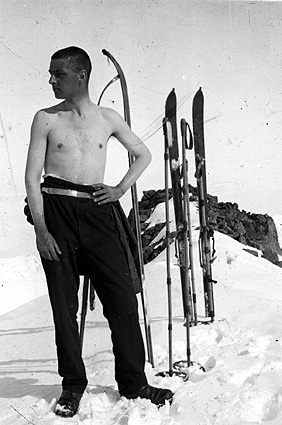

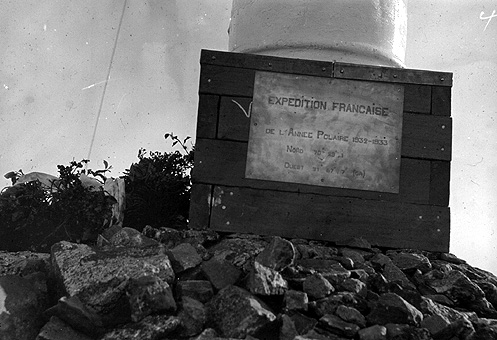

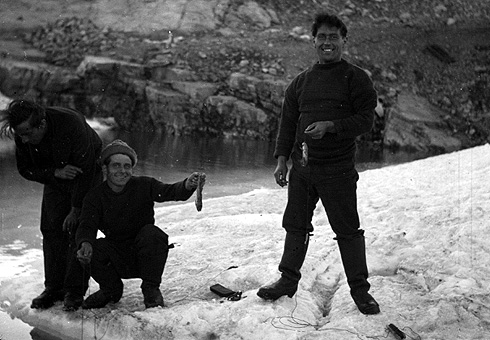

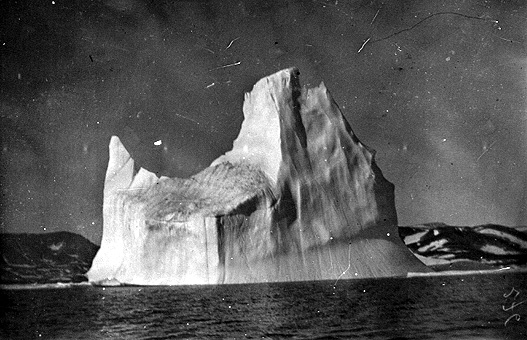

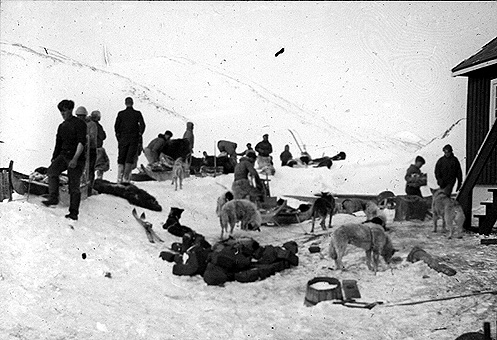

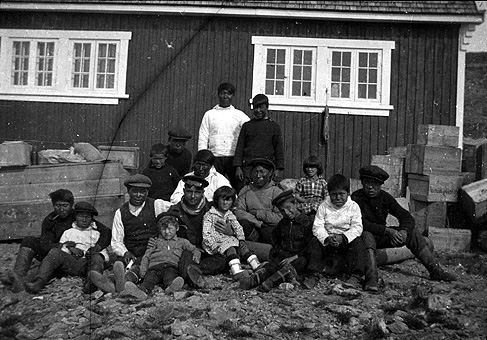

Le petit Inuit dans les bras de sa maman, s'il vit toujours aujourd'hui, doit avoir environ 80 ans. Grace à la magie de la photographie, il est possible de regarder ces quelques images d'une mission française au Groenland, en 1932-33, et d'y retrouver des photos du "Pourquoi-Pas ?" du Cdt Charcot. 15 avril 2016 : la confirmation de ce que je pense depuis de très nombreuses années arrive : Voir sur Wikipédia   A gauche, le "Pollux" ancien brise-glace de la Marine Russe, appartenant à la Marine Nationale. A droite, le Pourquoi-Pas ?  De 1925-1936, le Commandant Charcot effectua de nombreuses croisières sur la côte Est du Groeland. C'est au cours d'un de ces voyages, le 16 septembre 1936, que le Pourquoi-Pas ? fit naufrage. Seul un marin survécut.   Il s'agit des 15 membres de l'expédition    Séchage d'une peau d'ours blanc          Tuning groenlandais (?)  Lavage d'une peau d'ours blanc |

Attrait et utilisation des principaux boîtiers télémétriques soviétiques par Ekreviss (2005)

En guise d'introduction

Le but de cet article n'est pas de faire des descriptions précises (pour cela les lecteurs voudront bien se référer au livre « 300 Leica copies » de Pont et Princelle, et autres articles Internet), mais de brosser un portrait plus ou moins objectif des principaux boîtiers soviétiques (en réalité russes et ukrainiens) pour le collectionneur, mais surtout pour l'utilisateur . Dans cet esprit pratique, il m'a semblé utile de donner quelques précisions d'achat comme les modèles ou variantes à éviter, mais également les « millésimes » à privilégier. En effet, la production d'un seul et même modèle est soumise à de nombreuses fluctuations qualitatives.

FED

La marque FED a été fondée en 1927 par Felix Edmundovitch Djerzinski. C'est ce Monsieur qui fonda à la même époque la Tcheka, ancêtre du GPU, lui même ancêtre du NKVD, lui même ancêtre du. KGB ! (attention : beaucoup de Fed 1 sont gravés « NKVD », mais cela ne signifie pas qu'ils aient appartenu à cette même institution ! Nous ne sommes pas dans un James Bond, ce ne sont pas des appareils d'espions !) La production d'appareils photo a débuté en 1934. Ceux-ci étaient montés par des jeunes délinquants en voie de « réinsertion » sous la direction d'Anton Makarenko. C'est également ce Monsieur qui décida de prendre pour modèle le Leica.

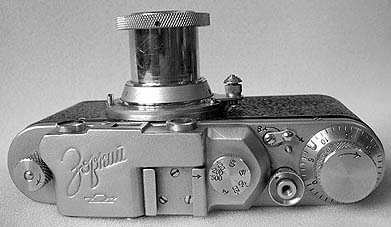

Fed 1 (1934-1955)

Le Fed 1 est une copie exacte du Leica II. Beaucoup de différents modèles de ce Fed 1 ont été produits. Une bonne partie des appareils d'avant guerre n'ont pas la monture d'objectif standardisée.

Impossible de définir un standard de qualité pour ces appareils : en effet, celle-ci est trop différente d'un modèle sur l'autre. Je dirais pour simplifier que les modèles « 1 a » à « 1 e » sont de bons appareils à condition que l'exemplaire considéré soit sain, et que les modèle 1 f (1947) et 1 g (1953) bénéficient d'une finition supérieure. Cependant, pour le collectionneur, les Fed 1 d'avant guerre représentent une bonne opportunité de posséder un boîtier d'avant guerre, ressemblant comme deux gouttes d'eau au Leica, et pour un prix d'ami ! (compter $100 pour un Fed 1 « NKVD » en bon état). En ce qui concerne l'utilisateur, il est fort probable que les exigences du terrain le dirigent plutôt sur le Zorki 1, également copie conforme du Leica II, mais mieux fini et plus sécurisant (voir partie « Zorki »).

Fed V (1938)

Un Fed 1 c muni des vitesses lentes et du 1/1000e. 40 exemplaires fabriqués.

Fed S (1938-1939)

Un Fed V sans les vitesses lentes. Quelques centaines d'exemplaires fabriqués.

Fed 2 (1955-1970)

Véritable bijoux pour le collectionneur, le Fed 2 est un peu moins attrayant pour l'utilisateur. En effet, 8 versions différentes ont vu le jour, en plus d'un prototype. Et les différences entre ces versions sont plus évidentes que pour le Fed 1. Pour l'utilisateur, le Fed 2 est certes assez bien équilibré dans la main, mais présente quand même une construction un peu légère. Rien d'alarmant cependant, mais les « Leicaïstes » et autres « Canonistes à vis » risquent d'être surpris.

Le vrai avantage du Fed 2 est d'être en quelque sorte un doux mélange entre les frères ennemis de toujours : le Leica et le Contax. Du Leica, on trouve la simplicité et l'obturateur à rideau. Du Contax, on trouve la grande base du télémètre(67 mm.), et le dos escamotable fermé par deux clés. Rien que cette grande base de télémètre peut-être un argument de poids. mais faut-il réellement des arguments pour apprécier un appareil ?

Les modèles de Fed 2 les plus intéressants à utiliser sont le « c » (avec retardateur) et le « d » (avec retardateur et nouvel obturateur du 30eau 500e, voir illustration). Attention à l'objectif « Industar 26M », très moyen, fourni d'origine. Avec sa grande base, le Fed 2 (ainsi que le Zorki 6) est un excellent porteur de téléobjectifs comme les Jupiter 9 (2/85) et 11 (4/135), et autres 90 mm. Leica.

Fed 3a (1961-1963)

Le Fed 3a est un excellent appareil, un peu délaissé, même par les amateurs d'appareils télémétriques russes. Je ne comprends pas pourquoi, car on l'a très bien en main, il est mieux fini que le Fed 2, et plus agréable à manipuler. Si l'on a pas besoin des vitesses lentes ou du 1/1000e, c'est un appareil que je recommande chaudement (de même que le Zorki 6). Comme pour le Fed 2, attention à l'objectif standard, l'Industar 26M qui ne s'est pas souvent montré convainquant.

Remarque : le Jupiter 12 (2,8/35) n'est étrangement pas compatible avec ce boîtier (la proéminente lentille arrière touche une pièce de métal !)

Fed 3b (1963-1980)

Laissant déjà apparaître la peu seyante silhouette des modèles 4 et 5, le Fed 3 est un appareil de transition peu intéressant. Mais vu son prix, il peut être une bonne entrée de gamme pour le curieux.

Fed 4 (1964-1977)

Mêmes commentaires que pour le 3b : peu joli et pas pratique. A éviter.

Fed 5 (1977-1994)

Les Fed 5 sont au nombre de trois : le 5 « tout court » qui possède un correcteur dioptrique et un posemètre au sélénium, le 5 S qui lui n'a pas de correcteur dioptrique mais un viseur plus aéré, et enfin le 5 B qui n'a pas de posemètre, mais un correcteur dioptrique.

Beaucoup de Fed 5 du début des années 90 sont encore à vendre aujourd'hui, neufs, car il s'agit de stocks d'invendus. En effet, ces appareils n'intéressant plus du tout les Russes d'aujourd'hui, et c'est vers le marché « démocratique de l'Ouest » que se sont tournés les vendeurs actuels (le « bizness » comme ils disent).

Boîtier attachant mais tellement peu pratique, le Fed 5 n'est pas le meilleur représentant du savoir faire télémétrique russe. Mal fini, rustique, pas très beau et pesant près d'un kilo avec son Industar 61 L/D, il faut vraiment avoir besoin du posemètre pour justifier son achat.

ZORKI

Zorki est la marque d'appareils télémétriques petit format de la fabrique KMZ ( K rasnogorsk M ekanicheski Z avod : Usines mécaniques de Krasnogorsk), comme le Leica est la marque d'appareil petit format de Leitz, et même chose pour le Contax chez Zeiss. Cette fabrique fût d'abord une antenne de Fed (voir illustration du Fed-Zorki de 1948. Pour l'anecdote, il s'agit du seul modèle où figurent simultanément les deux noms de fabrique sur le même appareil !), avant de devenir la plus importante fabrique d'appareils photo de toute l'Union Soviétique. Cette marque n'existait donc pas avant guerre ; tout le système devient standardisé.

Zorki 1 (1948-1956)

Fantastique appareil qui n'a rien à envier au Leica II dont il est la copie conforme, les différents modèles de Zorki 1 représentent le meilleur rapport qualité/prix pour l'amateur de « Leica à vis ». Ce modèle étant fabriqué après guerre, l'utilisateur bénéficie de la finition améliorée pour un prix symbolique ($40-100). N'ayant certes pas la magie d'un « vrai » Leica II, ces Zorki 1 sont tout aussi bien finis si ce n'est mieux, et se trouvent aisément en version chromée, ce qui n'est pas le cas de l'original.

Suivent différentes versions (« 1 a » à « 1 e ») qui diffèrent assez peu, sauf au niveau de l'obturation : obturateurs Z-20-500, puis B-25-500. Les caractères inscrits sur l'appareils changent également (« Zorki » en cyrillique ou bilingue), mais la version la plus intéressante au niveau utilisation se situe dans les derniers modèles construits de 1 d : faciles à reconnaître car :

- le numéro de série commence par 55XXXXX et se situe derrière l'appareil, et non pas dessus.

- L'obturateur est échelonné Z-20-500.

Les livres le classifient souvent dans la catégorie « 1 e » car produit en 1955, mais les vitesses de l'obturateur confirment bien qu'il s'agit d'un « 1 d » (voir illustration ci-dessous).

De plus, l'Industar 22 fourni d'origine s'avère nettement mieux qu'une simple copie d'Elmar (voir test 50 mm.) ! Vissez un Summarit ou un Summicron sur un beau Zorki 1 : pas de différence de « feeling » ni de résultat face à un Leica II !

Zorki 2 (1954-1956)

Il s'agit d'un Zorki 1 avec des « oreilles » pour la courroie de transport, et surtout muni d'un retardateur au look de Contax ! Rigolo ! Ce modèle, fabriqué à 10'000 exemplaires, est presque aussi recherché que le Leica IIIf avec retardateur. (compter $250)

Zorki S (1955-1958)

Ce boîtier est inspiré du modèle 2, mais avec une excroissance sur le haut de l'appareil, ce qui le rend disgracieux au possible. Modèle peu intéressant à collectionner et à utiliser.

Zorki 2S (1955-1960)

Il s'agit d'un modèle S avec des oeillets de courroie de cou. Mêmes remarques que pour le « S ».

Zorki 3 (1951-1956)

Fantastique appareil, sorte d'évolution de Leica IIIc avec un magnifique viseur 1 :1, sorti 3 ans avant le M3 et 6 ans avant le IIIg ! Le look « à la Leica » conforte les collectionneurs et du coup, les « 3 » et « 3M » sont très recherchés. Peu sans problème faire partie d'un équipement Leica à vis où l'on réserve ce modèle aux 50 mm grâce à son viseur télémètre 1 :1. Attention, ce boîtier doit impérativement être révisé par le vendeur avant achat car son obturateur se montre assez fragile.

Zorki 3M (1954-1956)

Considéré par beaucoup comme étant le plus beau boîtier russe, le « 3M » est un « 3 » avec un seul sélecteur de vitesses. Comme sur un Leica M, on trouve donc les vitesses rapides comme les vitesses lentes sur le même sélecteur. Plutôt rare car fabriqué pendant moins de deux ans, c'est un boîtier qui doit figurer dans toute collection d'appareils télémétriques ($130). L'obturateur est considéré comme moins fragile que celui du Zorki 3.

Zorki 3S (1955-1956)

Il s'agit d'un appareil de transition entre le « 3M » et le « 4 ». C'est ce qui explique sa relative rareté. Esthétiquement et fonctionnellement entre les deux modèles précités, c'est un appareil boudé par rapport aux autres « 3 ». Son look éloigné des Leica le rend un peu plus marginal. De bonnes affaires sont donc à portée de main pour le vrai passionné.

Zorki 4 (1956-1973)

C'est l'appareil télémétrique le plus fabriqué de

tout les temps. Fabriqué pendant 16 ans à 1'700'000 exemplaires, c'est

un peu le télémétrique russe « par défaut ». Tant mieux car

le viseur est le même que les Zorki 3, et le boîtier est très équilibré

dans la main. Courant et bon marché, c'est un vrai rapport qualité/prix.

Je conseille d'acheter un modèle des premières années (1956-1961) car

le nom « Zorki » et les vitesses d'obturations sont gravés,

et le niveau de finition se révèle supérieur aux modèles construits entre

1962 et 1973.

Zorki 4K (1972-1978)

Peu d'améliorations techniques pour le « 4K » : un levier d'armement, mais perte des oeillets pour courroie de cou ! Le levier d'armement fait gagner en rapidité, et l'absence d'oeillets rend le « never ready case » pendouillant devant l'appareil indispensable. Et même si il est moins bien fini que les premiers Zorki 4, le 4K est le vrai appareil de l'utilisateur qui n'hésite pas à confronter ses boîtiers à la simple réalité du terrain. Toujours nanti de l'excellent viseur 1 :1 hérité du modèle 3, le 4K devrait figurer dans tout fourre-tout de « télémétriste ». Pour $40, j'appelle ce boîtier « le Leica M3 du pauvre », et quand on voit les résultats qu'il est capable de procurer, je me dis qu'il n'est pas si pauvre que ça. du moins en termes de fonctionnalité. Préférez les boîtiers produits de 1975 à 1978.

Zorki 5 (1958-1959)

A nouveau un modèle de transition. Il défini le look du futur Zorki 6, sans le côté pratique de ce dernier. La mécanique est très fragile, et le boîtier plutôt rustique. Son seul intérêt réside dans la relative rareté de la première version que l'on repère facilement car le logo « Zorki 6 » est gravé en rouge.

Zorki 6 (1959-1966)

Et voici l'autre boîtier totalement utilisable de la gamme Zorki. Un vrai « street shooter » comme dit le collectionneur c.Stoisha. En effet : levier d'armement, grande base de télémètre, dos à charnières, compacité. vraiment un boîtier complet ! Le seul regret se situe au niveau de la réalisation du viseur, certes lumineux et contrasté, mais tellement petit en comparaison au viseur du 4K ! C'est pourquoi je conseille ce boîtier avec les longues focales (+ viseur externe): grâce à sa grande base de télémètre, on a l'assurance de faire une mise au point précise. On peut aussi l'équiper d'un 35 (+ viseur externe), même si c'est moins utile dans cette configuration ! Un 50 également. mais cette focale va tellement mieux sur un 4 ou 4K. Un très bon boîtier donc à réserver aux légers téléobjectifs, ou aux endroits « chauds » comme une manifestation. Je conseille les deux dernières années de production (1965 et 1966), car une fois n'est pas coutume, la mécanique s'avère plus douce et plus fiable que les appareils construits au début de la décennie.

KIEV

Contrairement à ce que beaucoup d'amateurs de Contax croient, le Kiev n'est pas une copie de Contax, mais des Contax construits sur des machines Zeiss rebaptisés « Kiev » en Ukraine car les machines avaient été confisquées aux Allemands après la prise de Jena par les forces soviétiques. En revanche, c'est la cadence de productivité qui peut parfois rendre les Kiev moins « nobles » que le Contax. Mais un Kiev en bon état rend rigoureusement les mêmes services qu'un « vrai » Contax !

Les Kiev ont été fabriqués de 1947 à 1986, toujours sur la base des Contax II et III d'avant guerre. Peu d'évolution est à signaler, mais il faut se rendre compte qu'il était donc possible d'acheter une sorte d'évolution de Contax II flambant neuf à la fin des années 1980 !

Kiev II puis Kiev 2 (1947-1956)

Le Kiev I n'existant pas réellement, on commence tout de suite avec le II. Construits à Jena (2000 exemplaires) puis à Kharkov, ces Kiev II sont de vrais Contax renommés Kiev. Très recherchés aujourd'hui, les Kiev II de 1947 sont rares, et atteignent les mêmes prix qu'un Contax II d'origine.

La production a réellement débuté en 1949. Le changement de nom (de « II » à « 2 ») intervient en 1954.

Kiev III puis Kiev 3 (1947-1956)

Même chose que le II, avec une cellule non couplée. Cette excroissance n'est ni esthétique, ni utile.

Kiev 2A et Kiev 3A (1956-1958)

Même chose que les II et III, 2 et 3, mais avec une synchro flash. La qualité de fabrication est toujours bonne, mais inférieure à la première série II et III. Les meilleurs boîtiers sont souvent construits avant 1956.

Kiev 4 et Kiev 4A (1958-1973)

Il s'agit en réalité d'une simplification des Kiev 2A et 3A. Quelques changements mineurs afin de pouvoir accélérer la cadence de production. Les appareils d'avant 1960 sont très bons et sous-estimés. En revanche, les appareils des années 60 et 70 sont très fragiles. Donc passez votre chemin à moins que l'appareil ait été contrôlé, testé et lubrifié par un spécialiste. Le « A » signifie dorénavant « sans posemètre ».

Kiev 4 mod. 2 et 4A mod. 2 (1973-1979)

Apparus en 1973, les « mod. 2 » sont les pires appareils en matière de finition. Peu de changement si ce n'est la simplification à outrance ainsi que le rythme de production.

Kiev 4M et 4AM (1979-1986)

Ces deux cousins mal-aimés sont très intéressants pour plusieurs raisons :

- ce sont les dernières évolutions d'un concept datant de 1936

- les commandes ont été améliorées et se révèlent performantes

- les dernières années de production ont vu la qualité s'améliorer (dès 1982)

- L'Hélios 103 fourni d'origine est un des meilleurs objectifs construit pour la baïonnette Contax.

Faciles à reconnaître grâce à leurs commandes noires, ces deux sympathiques boîtiers feront revivre vos objectifs Contax pour une somme très modeste ($50).

En guise de conclusion

On ne saurait résumer la production russe d'appareils télémétriques à de simples copies de Leica. Certes, le principe de base reste de la propriété de l'entreprise de l'ingénieur Barnack, mais comment ne pas voir les évolutions parfois marquantes que les ingénieurs russes ont su apporter aux divers boîtiers ? D'autant plus que le prix de ces appareils n'est pas un obstacle. En résumé, les appareils les plus intéressants pour l'utilisateur sont:

- La variante « d » du Fed 2 . Même si ce n'est pas le boîtier le plus « noble » et le plus pratique, c'est un appareil sympathique et un bon baroudeur. De plus, il est à l'aise avec les longues focales.

- Le Zorki 1 spécialement décrit plus haut est une substitution avantageuse au Leica II. Utilisation identique, résultats identiques.

- Le Zorki 3M est probablement le Zorki le plus « noble », et celui qui ne « dépareille » pas parmi des Leica. En effet, au niveau invention et finition, Leica aurait tout aussi bien pu le produire ! Et avec son faux air de IIIg, il ne laisse pas indifférent !

- Achetez un premier le Zorki 4K , et vous serez surpris par son rapport services rendus/prix. Avec son magnifique viseur 1 :1 et son levier d'armement, c'est un appareil très fonctionnel.

- Un peu plus « light », le Zorki 6 se montre tout aussi pratique à utiliser grâce à son levier d'armement et son dos à charnière. Avec viseur séparé, c'est un excellent porteur de 85, 90, ou encore 135 mm.

- Pour les amateurs du système Contax, pour qui le maniement de ces boîtiers n'est pas une surprise, il serait dommage de passer à côté d'un Kiev 4a des premières séries, ou d'un 4AM des dernières séries.

Bonnes photos à tous,

Ekreviss

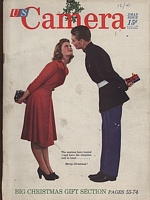

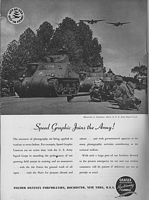

L'industrie photographique américaine en guerre par Mario Groleau et Sylvain Halgand (2004)

Les USA rentrèrent en guerre, en décembre 1941, à la suite de l'attaque japonaise sur Pearl Harbour. Le Canada, comme toutes les colonies britanniques, était en guerre depuis 1939.

La guerre prit fin en Europe en mai 1945 ; dans le Pacifique, elle dura jusqu'en août de la même année.

Veuillez cliquer sur les images pour les agrandir

Comparatif de quelques 50 mm en monture 39 à vis par Ekreviss (2005)

Introduction

Bien que détestant

les notes et la « mentalité de podium », je n'ai pas résisté

à confronter mes 50 mm. préférés. Après avoir effectué plusieurs

tests à des ouvertures comme f/5,6 ou f/8, il m'est vite apparu

que ce mode d'opération n'avait que peu d'intérêt ; en effet,

les optiques, même celles des années 50, présentent toutes de très

bonne, voir d'excellentes performances à ces diaphragmes. Il fallait

donc adapter le test aux ouvertures de travail suivant le type d'optique

étudiée.

Exemple : un objectif dont l'ouverture nominale est de f/1,5

sera utilisé majoritairement à cette même ouverture nominale et

jusqu'à f/4, car il s'avère inutile d'acheter une optique dont l'ouverture

nominale est aussi grande pour l'utiliser à des valeurs comme f/5,6,

f/8 ou encore f/11 ! A l'inverse, une optique dont l'ouverture

nominale est un modeste f/3,5 se verra utilisée plutôt autour de

valeur comme f/8. En résumé, l'ouverture nominale de chaque objectif

et l'ouverture correspondant à + 2 valeurs ont été testées.

Cela

correspond à :

F/1,5

et f/2,8 pour les objectifs dont l'ouverture nominale est de f/1,5

F/2

et f/4 pour les objectifs dont l'ouverture nominale est de f/2

F/2,8

et f/5,6 pour les objectifs dont l'ouverture nominale est de f/2,8

F/3,5

et f/8 pour l'objectif dont l'ouverture nominale est de f/3,5

Matériel et méthode

Leica M7 sur trépied, bague adaptatrice 39 à vis - Leica

M.

Les objectifs suivants ont été testés :

Jupiter

3 1,5/50 de 1950 (verres Zeiss)

Jupiter

3 1,5/50 de 1952

Jupiter

3 1,5/50 de 1956

Jupiter

3 1,5/50 de 1985 (noir)

Leitz

Summarit 1,5/50 de 1950

Jupiter

8 2/50 de 1959

Jupiter

8 2/50 de 1967

Jupiter

8 2/50 de 1977 (noir)

Leitz

Summicron rentrant 2/50 de 1953

Industar

26M 2,8/53 de 1963

Industar

61 L/D 2,8/55 de 1993

Industar

22 3,5/50 de 1950 Les tests suivants ont été réalisés :

Test

1 (9 août 2004) : Sujet avec source de lumière

de ¾, cette source de lumière était donc gênante pour les objectifs

sensibles au flare. Film : Fuji Acros 100.

Test

2 (10 août 2004) : Sujet éclairé de face uniformément.

Film : Macophot UP 64c.

Test

3 (11 août 2004) : Sujet éclairé uniformément, situé

à

1 mètre. Les

objectifs sont donc réglés sur leur distance de mise au point

minimale. Film : Tura P150 (équivalent à l'Agfa APX 100).

La notion de vignetage n'a pas été prise

en compte car les optiques des années 50 présentent toutes ce défaut

à leur ouverture nominale.

Tous les films ont été développés dans du Rodinal 1 + 25.

Jugement sur table lumineuse avec compte-fils. Chaque objectif s'est

vu attribué une note sur 6 en fonction des négatifs obtenus pour

les deux diaphragmes testés.

Aucune optique moderne coûteuse n'a participé à ce essai. L'intérêt

de ce dernier est aussi lié au fait que le prix des optiques est

compris entre 20.- ( !) et 300.-, dont 9 optiques sur 12 ne

dépassant pas 100.- !!

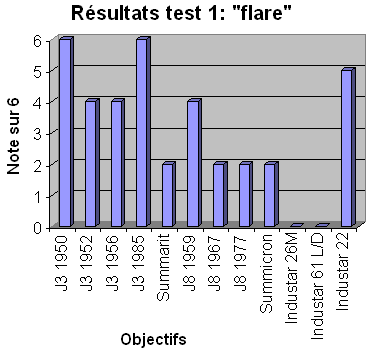

Résultats

Test 1

Les prises de vue effectuées pour le 1ertest ont donné les résultats suivants :voir graphique ci-dessous.

Le Jupiter

3 de 1950 brille par ses résultats dès la pleine ouverture.

Malgré une sensibilité au flare, piqué et contraste sont au rendez-vous.

L'image réalisée à f/2,8 est la meilleure du comparatif. Les verres

Zeiss étaient vraiment les meilleurs du monde ! .

Le Jupiter

3 de 1952 présente des résultats identiques à pleine ouverture,

mais peu d'améliorations à f/2,8. Il est fort probable que les

verres russes ne fassent la différence qu'à partir de f/4. Je

n'ai utilisé cet objectif qu'à f/5,6 et les résultats se sont

révélés excellents.

Jupiter

3 de 1956 : Bien que mécaniquement plus rassurant,

cet objectif présente rigoureusement les mêmes caractéristiques

optiques que le précédent.

Somptueuses

images piquées et contrastées pour le Jupiter 3 noir de

1985 .

Le légendaire Summarit pour clore la série des f/1,5. La pleine

ouverture est décevante, avec une forte propension au flare. Manque

de contraste et de définition. A f/5,6 l'image est détaillée et

fouillée, mais toujours avec un léger déficit de contraste.

Le

Jupiter 8 de 1959 sera la révélation de ce comparatif.

Moins éclatant que le Jupiter 3 de 1950, cette optique donne des

négatifs très vivants à f/2 comme à f/4, avec même un léger effet

3D ! Classe ! Mécaniquement neuf.

Les

années 60 n'ont qu'une piètre réputation pour les optiques russes.

Mais il existe quelques bijoux cachés derrière, il est vrais,

une production plutôt décevante. Ce Jupiter 8 de

1967 ne fait malheureusement pas exception à la règle :

image molle sur tout le champs à f/2 avec peu d'amélioration à

f/4.

M'ayant

déjà donné de très beaux négatifs, le Jupiter 8 noir de

1977 était attendu au tournant. Il s'avère cependant décevant

pour ce premier galop d'essais : images molles et manque

de piqué sur les deux négatifs. Encore une victime de la lumière

incidente !

Le réputé Summicron rentrant donne une belle image détaillée

à f/2, mais sensible au flare ; ce qui diminue beaucoup le

contraste. Légères et insuffisantes améliorations à f/4 :

Image restant molle.

Les

pires négatifs de ce test n°1 ont été donnés par l'Industar

26M : aucune définition, aucun contraste, et grande

sensibilité au flare.

Le challenger

de tous les tests, à savoir l'Industar 61 L/D , ne

présente ici que peu d'intérêt : Image molle à f/2,8 et molle

à f/5,6. La lentille au lanthanum ne fait pas son effet !

La copie

conforme de l'Elmar de Leitz, le nommé Industar 22a donné

une image plutôt molle et peu contrastée (flare) à f/3,5, mais

excellente à f/8 plaçant du coup ce négatif juste derrière le

Jupiter 3 de 1950 à f/2,8 ! De par cette trop grande différence,

cet objectif ne récolte « que » 5 points.

Remarques :

Les

trois meilleures images ont donc été produites par le Jupiter

3 de 1950 à f/2,8, le Jupiter 3 de 1985 à f/2,8 et par l'Industar

22 à f/8.

La différence

est bien marquée entre les trois Jupiter 3 des années 50 :

celui de 1950 avec des verres Zeiss montre de bien meilleures

performances à tous les niveaux. Il est cependant fort probable

que cette différence s'amenuise voir s'annule vers f/5,6. Celui

de 1985 reste un référence. N'oublions pas que cet objectif a

été produit au sein d'une fabrique réputée. Les soviétiques auraient-ils

changé la fabrication des verres pour les objectifs noirs ?

Toujours est-il que ces objectifs noirs donnent toujours des résultats

chromatiquement neutres alors que les optiques chromées marquent

une tendance nette à un rendu chromatique légèrement chaud.

L'Industar

26M s'avère inutilisable.

L'Industar

61 L/D pourtant performant ne confirme pas sur ce test.

Les

objectifs Leitz se montrent très moyens. Ils sont devancés par

leurs équivalents soviétiques.

Test 2

Est-ce que ce test sera tout aussi étonnant que le premier ?

Voyons les résultats ci-dessous :

Le Jupiter

3 de 1950 donne le ton : contraste et piqué. Le valeurs

sont magnifiques.On retrouve

un petit cran en dessous les jumeaux Jupiter 3 de 1952 et

1956 . Très bonnes optiques qui ne souffrent que de la

comparaison avec leur ainé.Je suis sûr que les note seraient encore

moins différentes à des valeurs plus fermées.Les

négatifs du Jupiter 3 de 1985 se remarquent tout

de suite : clarté, piqué, contraste.vraiment des négatifs

que l'on a envie de tirer !Très

légèrement derrière son prédécesseur, le Summarit fait plaisir : négatif précis, lisible et piqué. Seul le

contraste est légèrement en retrait.Très

beau aux deux ouvertures testées, le Jupiter 8 de 1959 confirme ses performances : piqué, contraste, respect des

valeurs.magnifique ! Un vrai objectif « à l'ancienne »,

dont les négatifs doivent être un plaisir à tirer sur du papier

baryté.Toujours

un peu insipide, le Jupiter 8 de 1967 ne fait pas

honneur à l'année de l'anniversaire du cinquantenaire de la révolution

d'octobre.Plutôt

moyen à pleine ouverture, le Jupiter 8 noir de 1977 se rattrape à f/4 : beau piqué et contraste sérieux pour

un objectif « moderne ».Un peu

mou à f/2 et présentant peu d'amélioration à f/4, le Summicron reste en retrait. Surprenant !

A nouveau, l'Industar 26M ne présente pas la moindre qualité.

Mou

aux deux diaphragmes testés, l'Industar 61 L/D est

vraiment décevant. Et pourtant, pas de piège de lumière cette

fois-ci !

Comme

pour l'essai précédent, l'Industar 22 est plutôt

moyen à f/3,5 mais éclatant à f/8. Un négatif qui se remarque

rapidement ; bien contrasté et piqué.

Remarques :

Le Summarit

retrouve ses lauriers, sa légende et son vrai niveau : tant

mieux ! L'étonnant Jupiter 8 de 1959 récolte également la

note maximale.

Les

Jupiter 3 de 1950 et de 1985 sont décidément de grandes optiques !

Ils sont talonnés pour ce test par les Jupiter 3 de 1952 et 1956.

Si l'on

doit faire des images où diaphragmer s'impose, l'Industar 22 sera

le meilleur choix car des valeurs comme f/8 et f/11 n'ont pas

l'air de l'effrayer, au contraire !

Test 3

Dernier test afin d'avoir la conscience tranquille :

Encore

une fois, le Jupiter 3 de 1950 propose une reproduction

cristalline du sujet, avec en supplément la « magie »

des optiques Zeiss.

Encore

une fois également, le Jupiter 3 de 1952 talonne son ainé de deux ans.

Un petit

cran en dessous, le Jupiter 3 de 1956 est au niveau

du Summarit. (contraste)

Les

négatifs du Jupiter 3 de 1985 sont extraordinairement

piqués et contrastés. Les plus fins détails ressortent clairement

à f/2,8. Impressionnant ! On retrouve cependant la dureté

de certaine optiques modernes.

Le Summarit souffre la succession : très beaux négatifs bien détaillés

mais le contraste n'est pas à niveau. A l'opposé du précédent !

Cette belle douceur est parfois utile !

Beaux

négatifs piqués et contrastés pour le Jupiter 8 de 1959 ,

avec un peu de cette magie liée au respect des valeurs. Un plaisir.

A nouveau

mou aux deux diaphragmes, le Jupiter 8 de 1967 ne

présente pas beaucoup d'intérêt. Ou alors pour du nu éventuellement.

Magnifiques

négatifs pour le Jupiter 8 noir de 1977 qui

continue sa progression ! Je retrouve l'optique qui m'avait donné

de si beaux résultats au mois de février de cette année sur Ilford

Delta 100 ! Contraste et piqué, avec des valeurs qui manquent

à peine de nuances.

Une

nouvelle déception pour le Summicron : les

négatifs sont très nets mais il n'y a pratiquement aucun contraste.

Probablement dû à l'exemplaire testé car cet objectif jouit d'une

grande réputation optique.

Un sursaut

d'orgueil pour l'Industar 26M : certes, les

deux valeurs testées n'incitent pas à l'enthousiasme le plus débordant,

mais cette fois les négatifs sont parfaitement exploitables !

Piqué et contraste sont au rendez-vous.

Le décevant Industar 61 L/D donne à nouveau des négatifs trop

mous.

Fidèle

à ses habitudes, l'Industar 22 donne un négatif

bon sans plus à f/3,5, mais un véritable chef-d'ouvre à f/8.d'où

sa note de 5.

Remarques :

Peu

d'éléments nouveaux si ce n'est les très beaux négatifs donnés

par le Jupiter 8 de 1977, et les bons résultats de l'Industar

26M.

Les

objectifs « modernes » montrent sur ce type de test

leur contraste légèrement supérieur, ce qui peut être un désavantage

ou un avantage suivant le sujet.

Les

types de valeurs données par le Jupiter 3 de 1950, le Summarit

et le Jupiter 8 de 1959 correspondent typiquement au rendu que

je recherche.

Résultats finaux

Les moyennes obtenues par les divers objectifs ont été

les suivantes :

Podium : 1erles Jupiter

3 de 1950 et 1985. 3ele Jupiter 8 de 1959. ( 4el'Industar 22, 5ele Jupiter 3 de 1952, 6ele Jupiter 3 de 1956, 7ele Summarit et le Jupiter 8

de 1977. Les autres objectifs n'ont pas obtenu la « moyenne ».)

Les fantastiques opticiens d'avant-guerre de chez Zeiss ne s'étaient

pas trompés : leur formule optique à 7 lentilles récolte la

meilleure moyenne. En effet, même si le nom « Zeiss »

n'apparaît sur aucun objectif de ce test, la firme de Jena est omniprésente :les

Jupiter 3 sont tous issus de la même formule d'origine Zeiss, ainsi

que les Jupiter 8 (6 lentilles). Et si le Jupiter 3 de 1950 est

estampillé « Jupiter 3 », la fabrique KMZ ne s'est chargée

que du montage ; le groupe optique faisait certainement partie

des biens allemands confisqués par les Soviétiques après la victoire

de 1945. Le Jupiter 3 de 1952 est une excellente optique, et celui

de 1956 peu se vanter d'être au niveau du Summarit ! Surprenant

pour un objectif que l'on trouve couramment, de surcroît pour un

prix modique.

Les surprises sont plutôt du côté des vaincus que des vainqueurs:

Le Summicron de 1953 doit probablement avoir un défaut ; impossible

que le meilleur 50 mm. de chez Leitz ne soit pareillement à la traîne !

Inutile d'investir dans un Jupiter 8 des années 60 : Ses deux

cousins présentent des performances si supérieures que son intérêt

est vraiment limité ! D'autant plus que le modèle de 1959 possède

le petit accessoire pour l'index (ce qui facilite la mise au point),

et que le modèle de 1977 comble l'absence de cet accessoire par

une très onctueuse qualité mécanique.

L'Industar 61 L/D qui avait donné de si beaux résultats l'année

passée ne confirme pas ; la qualité mécanique médiocre de ces

objectifs pourtant du début des années 90 y est certainement pour

quelque chose.

Livré « gratuitement » avec les Fed 2, l'Industar 26M

fait figure de bouchon à boîtier plutôt que d'outsider de début

de gamme.

Bonne confirmation pour l'Industar 22. Copie conforme de l'Elmar

3,5, on comprend pourquoi cette formule optique a fait le bonheur

des premiers Leicaïstes ! L'absence de télémètre

des premiers

modèles du Leica était comblée par la qualité optique de l'objectif :

en effet, diaphragme à f/9 ou f/12,5 (valeurs de l'époque) et.vive

l'hyperfocale ! D'ailleurs ces optiques étaient « calculées

pour ».

Last but not least, le Summarit n'est pas le meilleur côté performances,

mais reste irremplaçable de par ses qualités « d'archétype

d'objectif à l'ancienne », plutôt doux, nuancé, sensible au

flare, mais tellement attachant, et au bokeh inimitable !

Conclusion

N'ayant absolument pas prétention de vérité, ce test a souligné

plusieurs tendances :

Les objectifs soviétiques

quand ils sont mécaniquement sains sont réellement bons. Au bas

mot.

Les objectifs Leitz

ne vieillissent pas mieux que les autres.

Vu la très forte

personnalité de chaque optique, il vaut mieux les choisir en fonction

du sujet photographié plutôt que pour leurs performances pures.

(et c'est ce que les utilisateurs d'optiques modernes très contrastée

ne comprennent généralement pas)

Pour les aficionados

des optiques à quatre lentilles, il faut préférer l'Elmar de Leitz

ou sa copie conforme, l'Industar 22, car les extrapolations n'ont

pas été concluantes.

Le fait d'avoir

testé les objectifs à leur ouverture nominale et + 2 valeurs a réellement

permis de les distinguer. En effet, ils sont tous au moins « bons »

à f/8 !

Remerciements

Des remerciements anticipatoires à mes futurs lecteurs,

peut-être aussi fou que moi pour se plonger dans une petite étude

démodée comme celle-là. Merci de m'avoir lu !

Merci aux piles du Leica M7 d'avoir tenu le coup.

Merci au Rodinal de délivrer d'aussi beaux négatifs depuis plus

de 113 ans, (presque) indépendamment de l'objectif utilisé !