Le Blog ! est aussi votre rubrique pour partager des articles qui ne rentrent pas dans une autre partie du site. Pour participer, contactez-moi.

Mai 2024

LA PHOTOGRAPHIE SOUS-MARINE par D. Rebikoff

(Le Photographe 1951)

Ces derniers temps, la boîte étanche et l'équipement de plongée sous-marine sont venus enrichir l'équipement du photographe.

En effet, il est quelques photographes, qui, commençant à trouver un peu monotone les sujets que leur offre la vie quotidienne, se mettent à rêver de photographie dans des pays inconnus par exemple centre du Thibet ou surface de la lune. Malheureusement, ces régions lointaines sont pratiquement inaccessibles; mais il est un pays immense, à l'heure actuelle aussi vierge et inexploré que peut l'être une planète lointaine et il commence sous vos pieds même, sous la coque du bateau qui vous mène aux îles de Lérins.

A quelques mètres d'Eden-Roc ou du Palm-Beach, commence un monde fantastique tantôt éblouissant de couleur, tantôt lunaire, peuplé de visions féeriques ou de monstres étranges.

Je pratique depuis quelques années la chasse sous-marine, mais depuis que j'ai commencé à photographier avec la boîte étanche, je n'ai plus eu l'occasion de me servir de mon fusil sous-marin ultra-perfectionné...

|

|

L'ancêtre de l'alpiniste sous-marin : Neptune et son trident. |

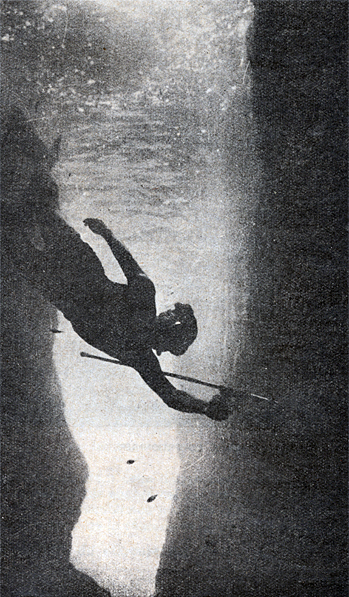

J.P. CHERVOZ en position de tir. Admirez l'élégance et l'aisance du mouvement. Diaphragme F : 4 - 1/25 de seconde. |

Equipement

Les principaux accessoires de la photographie sous-marine sont, d'une part :

La boîte étanche : Il en existe actuellement d'excellentes pour les appareils les plus répandus. Nous avons nous-même utilisé la boîte étanche « Tarzan » construite pour le Foca. Bien qu'ayant souvent violemment frappé le rocher, elle n'a jamais faibli et est toujours restée parfaitement étanche même à une quarantaine de mètres de profondeur, où la pression est déjà de 5 kg par centimètre carré.

Toutes les photos illustrant ce texte ont été prises au moyen d'un Foca standard, avec Oplar 1 : 3,5, 35 mm, employé avec une boîte étanche « Tarzan » il ne m'a jamais donné aucun ennui en plongée. Toutefois, j'adresserais à cette boite un reproche : l'impossibilité de mettre au point et de régler le diaphragme. Il m'est trop souvent arrivé quand j'étais au point à 3,5 m, de trouver une rascasse aux couleurs flamboyantes à 50 cm de moi et ne mesurant que 10 cm de long ou encore la tête d'une murène émergeant d'une fente de rocher, me regardant de ses petits yeux méchants. Quand j'avais émergé et fait la mise au point à un mètre, alors, bien entendu, plus de rascasse, ni de murène, mais, par contre, de gracieuses évolutions de nageuses demandant au moins 5 mètres de recul.

D'autre part, il existe également une boîte étanche pour le Rolleiflex qui paraît être très bien comprise, car elle permet la mise au point sur le dépoli sous l'eau. Toutefois, elle ne semble pas pouvoir supporter les pressions aussi élevées que la boîte étanche « Tarzan » qui a fait ses preuves aux plus grandes profondeurs.

D'autre part :

L'équipement de plongée : Il y a deux types d'équipements qui comportent tous les deux les mêmes palmes et le même masque assurant une vision parfaite (et par conséquent, la visée photographique sans difficulté sous l'eau).

L'un comporte un simple tube respiratoire recourbé deux fois que nous appelons « tuba » ; il est utilisé par les chasseurs sous-marins et possède un avantage : son poids et son prix minime, et deux graves inconvénients :

il ne permet guère de plongée en dessous de 5 m de profondeur et encore il faut pour cela un bon entraînement ;

il ne permet pas de rester sous l'eau plus d'une minute et ce défaut interdit au photographe d'opérer dès qu'il a besoin d'un peu de temps pour la recherche de l'angle et de la distance les plus favorables.

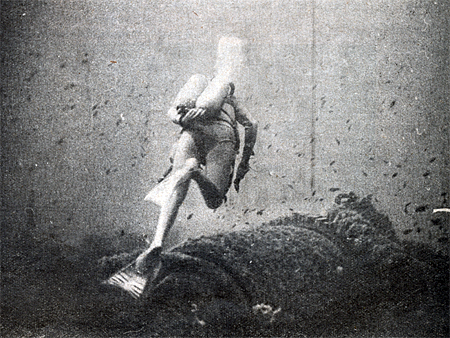

Voici l'homme-poisson, explorateur moderne des fonds sous-marins. Il est équipé du scaphandre autonome Cousteau-Gagnan et se trouve en équilibre indifférent dans l'eau grâce à une ceinture de plomb au poids exactement ajusté. Il a emprunté au chasseur sous-marin les palmes et le masque. |

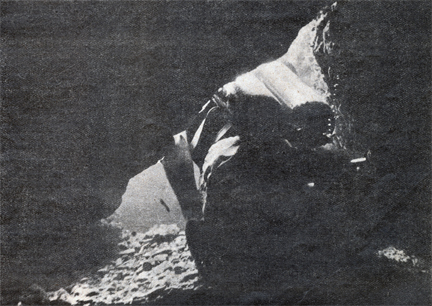

Sortie d'une profonde grotte sous-marine qui, comme on peut le constater, laisse juste le passage au plongeur qui bat légèrement de ses palmes pour avancer. Cette Photo illustre bien l'aisance exceptionnelle avec laquelle se déplacent les hommes-poissons. Il est facile de reconnaître les endroits prospectés par les chasseurs sous-marins. A votre approche, les poissons s'égaillent dans toutes les directions. |

Tout autre est le scaphandre autonome Cousteau-Gagnan. Cet appareil constitue une véritable révolution, car il permet de se déplacer sous l'eau aussi aisément qu'un poisson et ceci avec une sécurité totale, puisqu'à ce jour on n'a jamais enregistré aucun accident. Le scaphandre autonome Cousteau se compose de bouteilles remplies d'air comprimé à haute pression, d'un manodétendeur automatique assez similaire à celui des appareils de soudure autogène, d'un double tuyau et d'une embouchure. Le fonctionnement est entièrement automatique et il n'y a absolument pas à s'en occuper pendant toute la durée de la plongée. A partir du moment où on a quitté la surface qui nous sépare complètement du monde auquel nous avons été habitué, c'est une sensation indescriptible de délivrance de la pesanteur et d'aisance dans les mouvements que l'on ressent. On est devenu poisson parmi les poissons. En effet, ceux-ci viennent curieusement vous dévisager et ne paraissent nullement effrayés par votre présence. C'est la réalisation d'un véritable rêve de photographe et d'alpiniste, car on est complètement délivré de la sensation de pesanteur, on peut se mouvoir dans les trois dimensions et se maintenir immobile dans n'importe quelle position, par exemple la tête en bas. Les possibilités ainsi offertes à l'explorateur évidemment doublé d'un photographe sont infinies. Nous avons été, pour nos débuts, très aimablement invité par le Club-Alpin sous-marin de Cannes, qui met à la disposition de ses membres l'équipement de plongée nécessaire. A la première sortie, nous atteignons 6 m de profondeur, à la deuxième sortie 18 m. Quant aux suivantes, nous les entreprenions le plus souvent seuls.

|

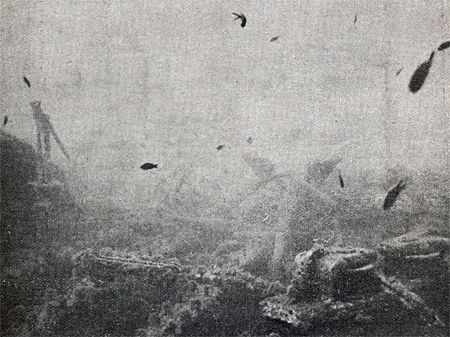

Nous arrivons, par 27 mètres de profondeur, sur l'épave d'un bateau coulé depuis 1935 à 1 kilomètre de Golfe-Juan. Elle avait été découverte deux jours auparavant par l'équipe du Club de la Mer. Nous sommes au-dessus de l'épave qui est entourée d'un nuage de poissons de toutes espèces. C'est une sensation extraordinaire de planer comme même un oiseau ne pourrait le faire au-dessus de ce qui fut un navire. Cette photo et toutes les suivantes ont été faites avec un diaphragme f/3,5, 1/25 de seconde, ce qui représente la limite du Foca standard. A des profondeurs plus grandes, il faut employer le Foca Universel et des lampes-éclair. |

|

On reconnaît clairement l'ancre, sa chaîne et la pompe d'épuisement. Les planches du pont ont disparu, déjà digérées par la mer. Par contre, les chevilles qui les fixaient et les membrures de fer existent encore. Seules les pièces de cuivre ou de bronze se révèlent indestructibles et peuvent être récupérées en parfait état. |

|

Détail de la coque du bateau déjà recouvert d'algues et de madrépores. A cet endroit-là, une lampe-éclair aurait fait ressortir la murène qui se trouvait au fond du trou noir du premier plan, hideux serpent venimeux de près de 1 m 50 de long. |

Le milieu sous-marin

Il comprend les 4/5 de la surface du globe et est, à l'heure actuelle, pratiquement inexploré. Il constitue un milieu qui nous est entièrement étranger, mais dans lequel, après une certaine accoutumance, l'homme se sent très bien ; il est toujours malheureux quand, ayant épuisé sa provision d'air, il est obligé d'ouvrir son robinet de réserve et de remonter. Ses caractéristiques essentielles sont : la densité de l'eau qui freine puissamment tout mouvement brusque mais, par contre, permet de rester immobile entre deux eaux, ce qui est extrêmement commode pour les prises de vues. D'autre part, la transparence qui est très variable elle est par exemple souvent presque nulle sur les côtes atlantiques, et dans la Seine, de quelques mètres dans l'eau douce des lacs; par contre, elle varie entre 20 et 40 m en Méditerranée qui est, par conséquent, le terrain de chasse idéal pour la photo sous-marine. D'autre part, la surface de l'eau est comme un miroir : elle ressemble à une couche de mercure. Il est donc impossible de distinguer ce qui est au delà de la surface. Suivant l'opacité de l'eau, on aura donc plus ou moins un effet de brouillard d'une part et, d'autre part, la surface de l'eau sera donc visible au-dessus de nos têtes à faible profondeur. Par contre, au delà de 20 m, la surface n'est plus visible. Les rayons solaires directs ne pénètrent plus d'ailleurs et il n'y a qu'une lumière diffuse d'une couleur bleu-vert éclairant des paysages irréels et généralement grouillants de poissons. A partir de ces profondeurs, on est complètement séparé de la surface alors que, par contre, tout spécialement la zone de quelques mètres de profondeur a encore quelques points communs avec notre monde inexploré, entre autres les rayons de soleil qui se déplacent avec les vagues, provoquant des effets de lumière fantastiques, les coques des bateaux et les baigneurs que l'on voit sans tête, ce qui est souvent avantageux...

Nous arrivons, par 27 mètres de entouré de poissons curieux, tranquillement assis sur une des membrures du bateau, mon camarade a dégagé de la vase un objet mystérieux et brillant, peut-être quelque chose de précieux. |

|

Un peu désappointés, nous constatons que c'est une des lanternes ou feu de position du bateau. Celle-ci, faite de cuivre, paraît être en parfait état de marche. Au second plan, le guindeau (treuil de l'ancre) est bien reconnaissable. |

|

Voici le signal de la remontée. L'air arrive de plus en plus difficilement et nous devons ouvrir le robinet de réserve, opération qu'exécute le camarade photographié. Pour remonter, c'est très simple : il commence à nager lentement vers le haut, opération qui est facilitée par suite du fait qu'il a tendance à remonter, ayant consommé le contenu des bouteilles quelque deux kilos d'air dont il se trouve allégé. Il tient à la main droite le marteau et le burin qui ont servi à desceller les plaques d'identité des machines. Lorsque, dans quelques minutes, nous serons arrivés à la surface et que nous nous serons retrouvés étendus au fond du bateau, nous sommes d'abord heureux d'avoir retrouvé l'air libre mais, ensuite, nous ressentons vite un désir profond et irrésistible : c'est celui de plonger de nouveau, le plus tôt possible ! |

|

Techniques des prises de vues

Dans les boîtes étanches actuelles, le réglage du temps de pose et du diaphragme doivent être faits avant de remettre l'appareil en place. Comme il n'y a pas encore de posemètres étanches, seule l'expérience propre, basée sur celle des camarades du Club Alpin sous-marin, en particulier H. Broussard, qui est l'auteur de presque toutes les magnifiques photos sous-marines parues récemment dans la presse, permettra de savoir quel sera le réglage du temps de pose à effectuer.

Février 2024

LES APPAREILS SECRETS OU DISSIMULÉS

(Photo-Revue 1931)

L'organe officiel de l'industrie photographique allemande (die Photographische Industrie), a eu l'idée de rappeler l'attention, à titre rétrospectif, sur quelques-uns des modèles d'appareils photographiques d'autrefois qui servaient à photographier secrètement des modèles trop disposés à s'effaroucher en voyant braquer sur eux une chambre noire tenue à la main.

Cette préoccupation est évidemment d'un autre âge ; à notre époque, on est enclin à rechercher la publicité plutôt qu'à la fuir. Quoi qu'il en soit, une revue rapide de ces appareils à l'usage des indiscrets n'est pas sans intérét, car on y rencontre des particularités curieuses et parfois même ingénieuses.

La réduction du format des images est une de ces particularités qui se trouve être commune à tous ces appareils ; il n'était possible, en effet, de les dissimuler ou d'en céler la destination qu'en les établissant sur des dimensions très réduites.

Le premier appareil qui bénéficia de cette transformation radicale dans les formats des images photographiques, à une époque où les chambres noires étaient massives et encombrantes, fut probablement la chambre automatique de BERTSCH, dans laquelle une précision remarquable était alliée à une grande simplification dans les manipulations, et dont l'origine remonte à une époque assez reculée. Mais ce n'était pas en réalité un appareil destiné à opérer à l'insu des personnages photographiés. Le premier appareil à répétition qui méritât véritablement d'être considéré comme tel fut le Revolver photographique d'ENJALBERT, petite merveille d'ingéniosité simulant si parfaitement l'arme à feu qui commençait à devenir à la mode ( ? ) en 1883, qu'on tombait d'une difficulté dans une autre : les personnages visés avec cet engin ne craignaient, pas sans doute d'être photographiés, mais ils esquissaient un brusque mouvement de retraite d'ailleurs fort compréhensible, car ils s'imaginaient courir un danger plus sérieux, celui d'être sommairement occis ou pour le moins défigurés.

A propos du révolver photographique, on admettra peut-être que, pour égayer le seuil de cette énumération sèche et aride que nous avons entreprise, nous reproduisions quelques lignes d'une fantaisie de GROSCLAUDE, publiée dans l'Illustration du 2 novembre 1886, avec des dessins d'Henri GERBAULT :

Un appareil instantané dont le nom indique la forme ; il suffit de presser sur la gâchette en visant, une personne, pour obtenir son portrait-carte instantané.

Nous croyons inutile de faire remarquer les services que cette arme de précision est appelée à rendre pour le duel, qui, sauf de douloureuses exceptions, tend de plus en plus à prendre un caractère pacifique. Bientôt, sans doute, on lira dans les gazettes des procès-verbaux comme celui-ci :

"A la suite d'un différend survenu entre M.X... « et M. Z..., une rencontre a été décidée. L'arme choisie était le Révolver photographique. Deux portraits-cartes ont été échangés sans résultats."

En dépit des mécomptes que ménageait son utilisation, le Révolver photographique fit cependant école, car quelques années plus tard (vers 1886) DARIER et BOISSONNAS, de Genève, lancèrent leur Escopette photographique, appareil à répétition utilisant des bandes de papier négatif ou de pellicule sensible, et pourvu d'une crosse avec gâchette pour faciliter la visée à la hauteur de l'oeil. C'était un appareil soigné et de fonctionnement irréprochable. Deux supports télescopiques, repliés sous le fût, permettaient occasionnellement de l'employer pour les opérations posées (portraits, intérieur.,, etc.). Il était muni d'un excellent objectif Steinheil et d'un obturateur semi-sphérique à vitesses réglables.

Entre temps, les amateurs d'instantanés discrets avaient pu apprécier les mérites relatifs de plusieurs appareils conçus pour être placés sous les vêtements, la seule partie saillante, l'objectif, passant par une boutonnière du gilet ou de la redingote. Ces curieux instruments ouvrirent l'ère des appareils réellement invisibles.

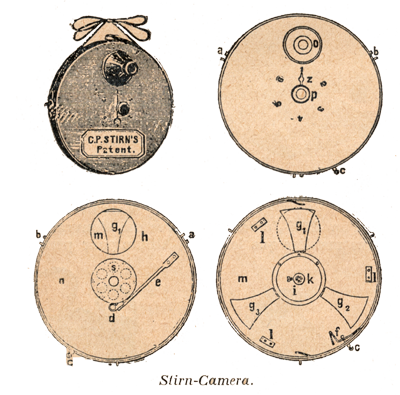

La Stirn Camera, construite en Amérique à partir de 1883, fournissait six vues sur une plaque circulaire de 14 centimètres de diamètre. Un bouton central servait à imprimer à la plate-forme tournante le mouvement de rotation nécessaire pour déterminer le remplacement des surfaces à impressionner en même temps qu'à entretenir la tension du ressort actionnant l'obturateur. On déterminait le déclanchement en tirant sur une mince cordelette dissimulée sous le vêtement et aboutissant à une poche facilement accessible. La visée se faisait au jugé, ce qui occasionnait une assez forte moyenne d'insuccès.

Le Photo-Eclair, de FETTER (1885) avait une forme identique et procédait de la même technique, mais il présentait sur le précédent différents avantages assez importants : en premier lieu, les cinq vues ou portraits qu'il permettait d'enregistrer étaient exécutés sur des plaques séparées (de 4 centimètres de côté) ; de plus, l'appareil pouvait être rechargé en pleine lumière ; enfin, il était muni d'un viseur à réflexion qui permettait à l'opérateur de centrer le sujet en penchant légèrement la tête.

L'As de Carreau, de DEHORS et DESLANDRES, peut être rangé, à la rigueur, dans la même catégorie d'appareils discrets, bien qu'établi sur des dimensions un peu plus considérables, et qui ne favorisaient pas au même degré la dissimulation totale.

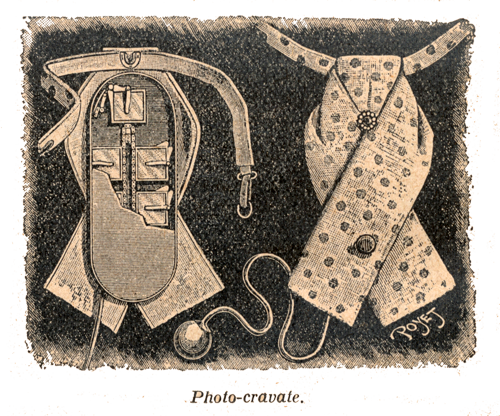

Comme son nom l'indique, la Photo-Cravate, de BLOCH (1890), était portée au col à la manière d'une cravate de forme « plastron ». La petite chambre noire formant l'organe essentiel avait une épaisseur suffisamment réduite pour que l'attention ne fût pas appelée sur l'apparence un peu particulière de cet ornement vestimentaire. Six petits châssis, entraînés par une chaîne sans fin, pouvaient amener à tour de rôle, en face de l'objectif monté en épingle de cravate, des plaques de 2 centimètres de côté ; l'obturateur était manoeuvré au moyen d'une petite poire de caoutchouc logée dans la poche du gilet.

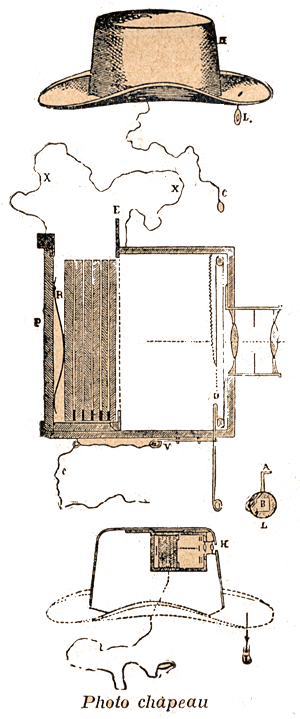

Nous ne quitterons pas ce curieux échantillon d'appareil photographique adapté à l'habillement sans mentionner le Photo-Chapeau, de Van Nech.

Nous ne quitterons pas ce curieux échantillon d'appareil photographique adapté à l'habillement sans mentionner le Photo-Chapeau, de Van Nech.

C'était un appareil de petit format, logé dans un chapeau rigide, et que l'on faisait fonctionner en envoyant un salut dans la direction d'un promeneur ou d'un groupe.

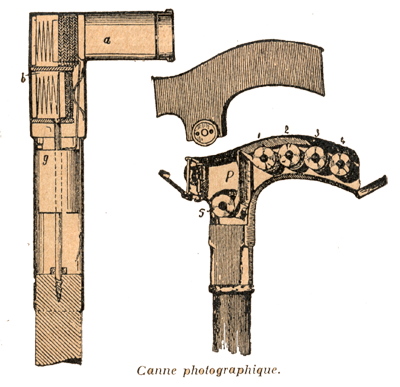

La Canne photographique renfermait dans sa poignée un minuscule appareil de photographie disposé pour donner sur une bande de pellicule de 2 centimètres de largeur des épreuves suffisamment nettes pour supporter des agrandissements à grande échelle. Indépendamment de la bobine mise en place pour l'opération, le magasin disposé dans la poignée pouvait renfermer trois bobines supplémentaires qui prenaient tour à tour la place de la première, constituant ainsi une réserve fort appréciable, car le remplacement des bandes se faisait au grand jour, comme dans les appareils modernes.

Vinrent ensuite les appareils dissimulés sous des enveloppes simulant des colis, sacs ou valises. Citons en premier lieu l'Alpiniste, d'ENJALBERT (1885) contenu dans un emballage ostensiblement ficelé comme un colis postal ordinaire. Il renfermait 12 châssis, qui s'escamotaient au moyen d'un sac en peau souple placé à l'arrière du magasin. Au moment d'opérer, il suffisait d'écarter légèrement le cordonnet terminal pour rabattre l'avant de l'appareil et démasquer l'objectif pendant le temps nécessaire à l'opération.

La Simplex-Camera, de KRUGENER, simulait, un sac ou petite valise rigide ; elle contenait 24 plaques 6 x 8 centimètres ; un viseur à réflexion se repliait dans l'appareil au repos.

Dans le même ordre d'idées, le Photo-Sac à main KAUFFMANN, établi vers 1898, répondait plus pleinement encore à son appellation, puisqu'il était constitué par un véritable sac de dame, comme on les faisait à l'époque, contenant sous un très faible encombrement un appareil pliant de format 9 x 12. Malheureusement, il nécessitait l'usage de châssis doubles à rideaux entiers, qu'il était difficile de dissimuler au moment de leur adaptation à l'appareil.

Le Photo-Express de LANSIAUX était établi pour 12 plaques 6,5 x 9 centimètres. Muni d'une crosse de révolver, il devait être employé à la hauteur de l'oeil.

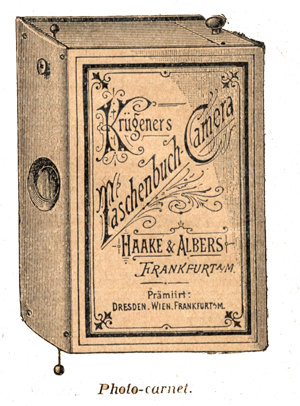

Les livres et les albums de salon furent également mis à contribution pour camoufler des appareils jugés indésirables. Mentionnons le Photo-Carnet de KRUGENER (Taschenbuch Camera) lancé vers 1887 : il utilisait des plaques 4 x 4 centimètres que l'on escamotait au moyen d'une tirette ; on armaitl'obturateur (à guillotine) avec une cordelette terminée par un bouton pratiquement imperceptible ; un autre bouton actionnait une seconde tirette qui déclanchait l'obturateur.

Les livres et les albums de salon furent également mis à contribution pour camoufler des appareils jugés indésirables. Mentionnons le Photo-Carnet de KRUGENER (Taschenbuch Camera) lancé vers 1887 : il utilisait des plaques 4 x 4 centimètres que l'on escamotait au moyen d'une tirette ; on armaitl'obturateur (à guillotine) avec une cordelette terminée par un bouton pratiquement imperceptible ; un autre bouton actionnait une seconde tirette qui déclanchait l'obturateur.

Le Photo-Livre, de MASSANGES (1888), utilisait des plaques 5 x 7 centimètres.

Vers la même époque se place la réalisation de l'appareil secret auquel M. de CHENNEVIÈRE, son auteur, avait, donné asile dans une Serviette d'avocat, que l'on entrouvrait au moment propice...

Le Photo-Album, de CADOT, qui prenait la position d'opération quand on l'ouvrait à demi, date de 1892. L'objectif et l'obturateur étaient logés dans la tranche du volume, ainsi que cela existait dans les appareils précédents.

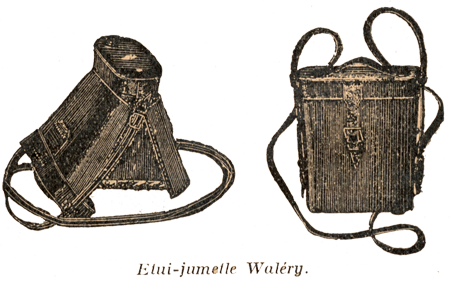

Un appareil analogue fut construit en 1895 par Franck WALERY sous forme d'un Etui-Jumelle de course qui s'ouvrait de la même manière que le Photo-Album pour permettre de constituer la chambre noire et d'insérer soit des châssis doubles, soit un magasin à escamotage par basculement.

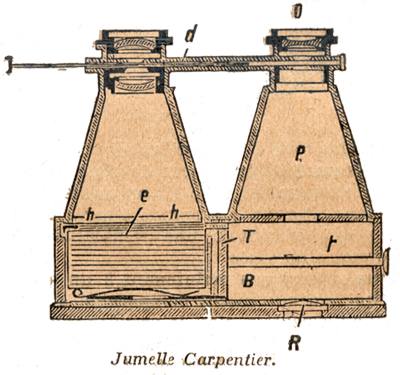

Ce type nous fournit la transition nécessaire pour aborder maintenant les appareils désignés sous le nom générique de « Jumelles » et dont le prototype fut la célèbre Jumelle Carpentier (1894). Ce petit bijou de simplicité et de précision fut le point de départ d'une foule d'appareils similaires, qui ne s'en distinguent que par des détails ou par des additions souvent superflues en ce sens qu'elles risquent de créer à l'opérateur novice des complications que son manque d'entraînement ne lui permet pas toujours de surmonter.

On connaît la merveilleuse aventure de ce charmant artiste que fut GERVAIS-COURTELLEMONT, dont on peut dire qu'il fut l'auteur du plus beau reportage qu'il soit possible d'imaginer. Au péril de sa vie, GERVAIS-COURTELLEMONT, déguisé en musulman pouilleux et famélique, prit part au fameux pèlerinage de la Mecque, au milieu d'une foule délirante de fanatiques exaltés, manifestement décidés à exécuter sommairement tout « roumi » assez audacieux pour se faufiler parmi eux. Dans une manche de sa robe, il avait dissimulé une Jumelle Carpentier, dont il put, avec les précautions que l'on devine, se servir en cachette, tant et si bien qu'il rapporta de cette dangereuse expédition. pour servir à l'étude des manifestations religieuses en Orient, des documents plus complets et plus précis que la plus minutieuse relation.

A la vérité, aucun autre instrument existant à cette époque n'aurait mis les mêmes facilités à la disposition du héros de cette mémorable aventure. C'est à leur légèreté, à la réduction de leur volume, à la simplicité de leur maniement que les Photo-Jumelles doivent leur popularité et leur universalité d'emploi. La Photo-Jumelle Carpentier se fit d'abord pour 12 plaques 4,5 x 6, puis pour 18 plaques 6,5 x 9, avec mise ou point, modérateur de vitesse, compteur, etc. ; elle est encore entre les mains d'un certain nombre d'amateurs qui lui sont restés fidèles malgré la concision voulue de sa formule.

Nous ne signalerons qu'un seul type d'appareil discret dérivant plus ou moins de la Photo-Jumelle, c'est le Physio-Pocket, de BLOCH, qui présentait cette particularité qu'il offrait l'apparence extérieure d'une courte lunette que l'on affectait de pointer dans une direction faisant un angle de 90 degrés avec celle du personnage ou du groupe à photographier, que l'on suivait dans un petit viseur à réflexion dissimulé dans le corps de !a lunette (ce modèle a été repris de nos jours par une des plus grandes marques d'optique d'Allemagne).

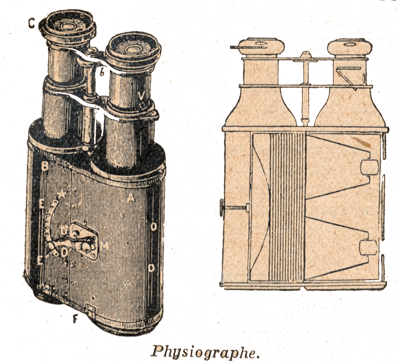

Sous le nom de Physiographe, le même constructeur établissait à partir de 1898 un petit appareil stéréoscopique 45 x 107 dont la forme rappelait exactement celle d'une véritable jumelle de courses, et qui permettait également de viser sur le côté.

Pour en terminer avec les appareils à visée latérale, nous citerons la Chambre à main de MENDOZA (1887) qui présentait une semblable disposition des organes de visée.

Nous en arrivons maintenant à un appareil discret qui eut un succès comparable à celui de la Jumelle Carpentier, c'est le premier type de Pocket-Kodak (1888) de forme cubique, qui utilisa tout d'abord un papier négatif débité en bandes et disposé en bobines interchangeables se remplaçant au jour, avant que la pellicule au gélatino-bromure sur celluloïd (le film d'aujourd'hui) fût amené à un degré suffisant de perfection relative, qui fit de ce minuscule appareil une petite merveille de simplicité et de commodité. C'est lui qui a ouvert la voie à une multitude d'appareils légers et portatifs, dont nous n'aborderons pas l'examen, car ils ne ressortent pas de la présente étude.

Il ne nous reste plus qu'à citer quelques types d'appareils réduits et facilement dissimulables, mais qui, en raison des très faibles dimensions des épreuves fournies, doivent être considérés comme des jouets plutôt que comme de véritables appareils d'usage courant.

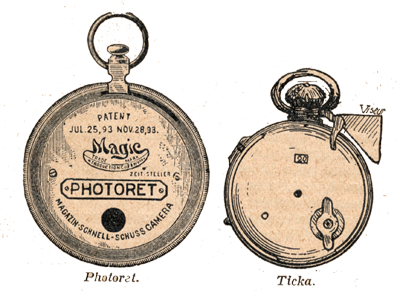

C'est d'abord le Photoret (1893) appareil de gousset pas plus gros qu'une montre, qui faisait six petits clichés sur pellicules circulaires interchangeables. Fabriqué en quantités considérables, et importé d'Amérique en livraisons massives, le Photoret pouvait être mis en vente au prix de 13 fr. 50 avec une boîte de 6 pellicules pour faire 36 petits clichés susceptibles d'agrandissement.

La forme générale du Ticka rappelait celle du Photoret, mais il était cependant plus « étoffé », comme aussi plus perfectionné. La pellicule plane, coupée circulairement, y était remplacée par du film en bobines.

La Maison LANCASTER et Sons, de Birmingham construisit également une Montre photographique dont la chambre noire était constituée par un assemblage télescopique de tubes rentrant les uns dans les autres, lorsque l'appareil, mis à la position d repos, réintégrait le gousset de son possesseur Comme surface sensible, ce modèle utilisait de plaques de verre mince débitées au format de petits châssis s'adaptant à l'arrière de l'appareil.

Comme appareils de poche employant la pellicule nous mentionnerons encore le Pascal, de PASCAL et IZERABLE, qui se recommandait à l'attention des amateurs par la simplicité des manipulations : un ressort unique y commandait automatiquement Ie remplacement de la surface sensible et l'armement de l'obturateur dès que la pression du bouton de déclanchement avait déterminé l'exposition.

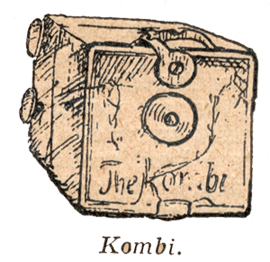

Et enfin, le Kombi, construit en acier avec revêtement d'argent bruni. Il mesurait extérieurement 5 x 4 x 4 centimètres ; ses dimensions permettaient de le faire disparaître dans une poche. Il utilisait des bobines de pellicules circulant sur deux rouleaux, le film étant maintenu à plat au foyer de l'objectif par la pression d'un cadre en ébonite. Il faisait la pose et l'instantané; mais la faible ouverture de son diaphragme ne permettait d'opérer que dans des conditions particulièrement favorables d'éclairage.

Et enfin, le Kombi, construit en acier avec revêtement d'argent bruni. Il mesurait extérieurement 5 x 4 x 4 centimètres ; ses dimensions permettaient de le faire disparaître dans une poche. Il utilisait des bobines de pellicules circulant sur deux rouleaux, le film étant maintenu à plat au foyer de l'objectif par la pression d'un cadre en ébonite. Il faisait la pose et l'instantané; mais la faible ouverture de son diaphragme ne permettait d'opérer que dans des conditions particulièrement favorables d'éclairage.

L'énumération qui précède n'est pas complète nous avons dû nous borner à y faire figurer les appareils les plus typiques ou qui ont eu la bonne fortune d'être perpétués depuis par des rajeunissement ou des perfectionnements que leurs auteurs ont voulus heureux ou méritoires. C'est ce que l'avenir décidera.

Il est en effet notoire que les appareils de très petit format, employant le film Standard, ont actuellement la faveur du public. Lors de leur apparition, les Furet, Leica, Cent Vues, et analogues ont été plutôt considérés comme des appareils simplement destinés à prendre des croquis. Puis, grâce aux progrès de la fabrication des objectifs et des émulsions, les fortes amplifications de ces petits clichés sont devenues possibles. La destinée des appareils méritant réellement le qualificatif « de poche » peut donc être très brillante. De là à en faire des appareils secrets, il n'y à qu'un pas. Nos constructeurs ont donné assez de preuves de leur ingéniosité pour qu'on puisse supposer qu'ils le franchiront sans peine.

P. R.

Appareil automatique fournissant une

positive au bromure par inversion

Cet appareil, qui est une merveille d'ingéniosité, fonctionnant sans la moindre surveillance, constitue une application intéressante du procédé d'inversement ; procédé qui, comme tous les photographes le savent, est extrêmement délicat.

Cet appareil, qui est une merveille d'ingéniosité, fonctionnant sans la moindre surveillance, constitue une application intéressante du procédé d'inversement ; procédé qui, comme tous les photographes le savent, est extrêmement délicat.

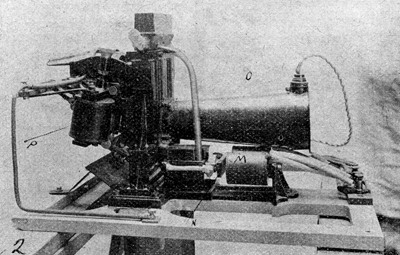

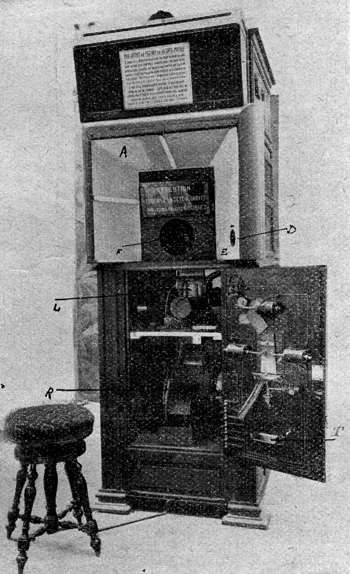

L'appareil (fig. 1), est pourvu d'un dispositif d'éclairage artificiel A qui lui permet d'opérer la nuit ou le jour, sans variation dans les épreuves.

Les bains se trouvent dans les réservoirs B, en solutions séparées, afin de pouvoir se conserver très longtemps. Ces bains sont conduits à travers des tuyaux à une cuvette verticale en celluloïd (fig. 2), après avoir été au préalable, dosés dans des petits récipients en verre, que l'on voit en C (fig. 1).

Mode opératoire. - Le client introduit une pièce de monnaie dans l'ouverture se trouvant sur le devant de l'appareil, et s'assied sur le tabouret. Aussitôt une sonnerie se fait entendre, et la petite inscription que l'on voit au-dessus de l'objectif s'éclaire, et l'on peut y lire : « Attention ! Tournez la tête à droite, fixez la croix rouge... et souriez ! » Alors s'allument des lampes à incandescence survoltées et une lampe à arc disposées dans l'auvent (lettre A, fig. 3), de façon à éclairer la tête et le buste du sujet, et cela de telle façon que l'on obtient des lumières vives et des ombres tout comme par les rideaux de l'atelier.

A droite, à hauteur des yeux du modèle assis sur le tabouret, se trouve un petit miroir concave D qui sert comme viseur, à indiquer si l'on se trouve au centre du cliché. Une petite fente E, se découvre, avec la phrase : « Ne bougez plus ! » au moment où l'objectif F s'ouvre ; quand il se ferme, la lumière artificielle s'éteint et la deuxième inscription que l'on voit au-dessus de la main du client prenant sa photographie (fig.1), s'éclaire avec l'inscription : « Merci ! La pose est faite, vous pouvez vous lever. Dans trois minutes, votre portrait sortira au bas de l'appareil ».

A droite, à hauteur des yeux du modèle assis sur le tabouret, se trouve un petit miroir concave D qui sert comme viseur, à indiquer si l'on se trouve au centre du cliché. Une petite fente E, se découvre, avec la phrase : « Ne bougez plus ! » au moment où l'objectif F s'ouvre ; quand il se ferme, la lumière artificielle s'éteint et la deuxième inscription que l'on voit au-dessus de la main du client prenant sa photographie (fig.1), s'éclaire avec l'inscription : « Merci ! La pose est faite, vous pouvez vous lever. Dans trois minutes, votre portrait sortira au bas de l'appareil ».

Entre temps, le papier sensible est tombé dans la cuvette que l'on voit en place (lettre L, fig. 3), où le développateur, qui est une composition de métol-hydroquinone et de potasse caustique, a été envoyé, dosé comme il a été dit ci-dessus. Ce développement dure 20 secondes ; après cela, la valve N de la cuvette (fig. 2) entre en fonctionnement au moyen de l'électro-aimant M, et le développateur s'écoule vers le bas de l'appareil par des tuyaux R (fig. 3), où tous les bains ayant servi s'accumulent. Alors arrive un bain acide neutralisant le développateur : acide acétique ou acide citrique, et le négatif obtenu est ensuite dissous par une solution de bichromate de potasse. Cette élimination du négatif dure 40 secondes à peine ; vient ensuite un rinçage d'eau et de sulfite de soude, et de nouveau du développateur arrive dans la cuvette, et la lampe, enfermée dans un entonnoir que l'on voit très bien en O (fig.2) s'allume, provoquant l'inversement. Ceci fait, la carte est fixée dans de l'hyposulfite d'ammonium, ce bain ayant été choisi par l'inventeur et constructeur de ce très curieux appareil, M. Harry Ashton-Wolff, parce qu'il s'élimine plus facilement que l'hyposulfite de soude. Puis viennent plusieurs bains d'eau contenant un oxydant, tel que l'eau de Javel, et, en dernier lieu, de l'eau contenant du formol, afin de durcir et d'insolubiliser la gélatine. Tous ces

bains, dont la quantité employée est infiniment petite, grâce aux doseurs décrits, ne

servent bien entendu qu'une seule fois.

Le dernier bain s'étant écoulé, la cuvette

s'ouvre par l'attraction des électro-aimants P (fig. 2), et la photographie tombe sur le plateau R (fig. 3) qui se met à tourner à une vitesse de 5.000 tours à la minute, avec le portrait, qui est tenu en place par des crochets, le séchant complètement par la force centrifuge. Ce plateau tournant est préférable à tous les modes de séchage par la chaleur, car il élimine complètement les liquides restés dans le papier sans ramollir la gélatine. Après 20 secondes de rotation, le plateau s'arrête maintenu verticalement par des électro-aimants, et l'épreuve, qui est bien entendu fixée à un support métallique, glisse et sort par l'ouverture T, où le client la prend.

Nous reproduisons une

image obtenue au moyen de cet appareil, dans l'espace vraiment extraordinaire de 3 minutes ; comme on voit, les blancs sont très purs et les noirs très vigoureux (Voir page 142.)

Comme tous les bains sont conduits dans des tubes à la cuvette, et de la cuvette vers le bas de l'appareil, aucune corrosion de mécanisme n'est possible, et les épreuves sont toutes pareilles.

Cette machine peut produire 100 photographies sans avoir besoin d'être rechargée ; elle fonctionne sur le courant du secteur. L'absence complète de ressorts, bras de levier et mouvements d'horlogerie, assure un fonctionnement régulier et invariable, et la met à

l'abri des « ratés ».

Nous reproduisons une

image obtenue au moyen de cet appareil, dans l'espace vraiment extraordinaire de 3 minutes ; comme on voit, les blancs sont très purs et les noirs très vigoureux (Voir page 142.)

Comme tous les bains sont conduits dans des tubes à la cuvette, et de la cuvette vers le bas de l'appareil, aucune corrosion de mécanisme n'est possible, et les épreuves sont toutes pareilles.

Cette machine peut produire 100 photographies sans avoir besoin d'être rechargée ; elle fonctionne sur le courant du secteur. L'absence complète de ressorts, bras de levier et mouvements d'horlogerie, assure un fonctionnement régulier et invariable, et la met à

l'abri des « ratés ».

P.-B (Photo-Revue)

Une curieuse affaire .... (janvier 2024)